ホンカのブログをご覧いただいている皆様

こんにちは!

ホンカ北播磨の林です。

長らく続いた猛暑の後、最近は梅雨終わりのような不安定な天気と突然の台風もやってきてなんだかよくわからない天気になってきました。

災害級の豪雨をあちらこちらで降らせていますので、皆様もくれぐれもご注意ください。また災害への備えも他人ごとではなくなってきていますので、しっかりと計画と準備することをお勧めいたします。

PR:構造見学会、まだ見学可能ですのでご希望の方はぜひご連絡ください。

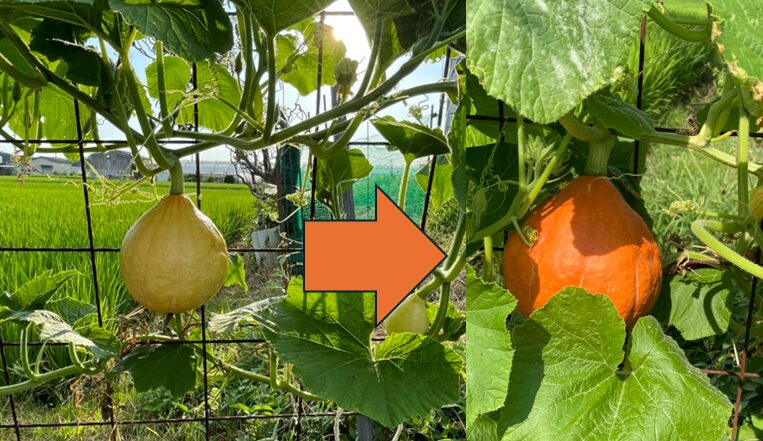

だいぶ時間が経ってしまいましたが、前回のブログで紹介しました休憩スペースのかぼちゃが順調に育ち、きれいに色づいてきましたのでご紹介しておきます。

まずは、床組みをご紹介したいと思います。

ホンカ北播磨では、1階のほとんどの床組は日本家屋建築で使用される鋼製束と大引き、サネあり合板(隣り合わせの合板が、凹凸で組み合さって強く美しく敷き詰められる床用下地合板)を使用して床組みをします。

これは床下断熱材が基本日本調達で、この断熱材を効率よく使用し、機能を十分発揮させるためです。大工さんにとっても慣れた方法であるので、施工の質を確保するために有効な手段と考えています。

昔はモルタルを固めた土台に木材の束を組んで大引き(床組の基礎)を組んでいましたが、現在は性能、施工のタイパ(水平調整のためのタイムパフォーマンス)の面で、日本では見えない所の床組の基礎ははほぼこの鋼製束となっています。

この大引きの間に65㎜厚の断熱材をきっちりと隙間なく敷き詰めていきますが、この時、この断熱材は大引きに小さな金具で引掛けているだけですので、うっかり踏み抜くとあっさりパキッツと割れるので要注意。^_^

断熱材を入れた後は、床板の下地を敷き詰めます。これは大体は24㎜以上の構造合板で、足元がふわふわしたり、キュッキュと音がしたりしないようにきっちりとさねを組んで、大引きに固定していきます。

こうして美しく床の下地ができました。ここまでくるとぐっと住宅らしくなってきます。

寒さと直結する1階の床については、靴ではなく素足で室内を過ごすことが多い日本人にとっては、やはりこの床組みの方がなんとなくしっくりくる気がします。

2階の床については断熱材は不要ですので、ホンカ、フィンランド仕様で床組みを行います。

フィンランドからログと同梱されてやってきた厚さ41㎜x幅195㎜の根太材を303㎜ピッチでログ壁に金具で固定し、その上に構造合板をしっかりと固定・貼り付けていきます。

この後、天井には天井の化粧板を貼っていくことになります。

2階床の下から見た写真と、上から見た写真。

最後は、お風呂廻りの床です。

お風呂廻りは何といっても湿気対策になります。お風呂を囲む大引きは、特別に防腐・防蟻処理をした材料を使い、いつまでも安心して生活できるように配慮されています。大引きの下のパッキンも他のエリアに湿気が回らないよう、防湿の気密性のあるものです。

これで床の下地組みができました。

最終の床板は、汚れたり傷ついたりしてはいけませんので、この後造作壁や建具の仕上げなどの作業が済んだ後に最終に近い段階で貼り上げます。

次回からは建具の状況をご紹介したと思います。

1階の建具はセトリングの影響を受けるので、ログハウスの中ではもっともノウハウの詰まった気を遣う場所でもあります。

再度P.R.

別途ご案内しておりますが、9月中旬までこのTunne+の建築現場をご覧いただくことができます。ぜひこの機会に現物のログハウスを肌で感じていただいて、木の家のよさ、快適さを実感いただければと思います。

ご希望の日時、参加人数を私宛にメールでご連絡ください。

以上、ホンカ北播磨の林でした。

ホンカ北播磨のモデルハウスはホームページから参照いただけます。

※見学の申込み、お問い合わせ:honka@oda.ne.jp